招投标违法导致合同无效情形一览表

序号 无效情形 法律依据 条文内容

1 应招标而未招标 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效……(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

2 先行实质性谈判 《招标投标法》第五十五条 依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判……前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

3 串通招投标 《招标投标法》第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效。

4 以他人名义投标或弄虚作假 《招标投标法》第五十四条第一款 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

5 低于成本价投标 《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

6 招标代理机构泄密或串通 《招标投标法》第五十条 招标代理机构违反本法规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的……前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

7 招标人泄密 《招标投标法》第五十二条 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的……前款所列行为影响中标结果的,中标无效。

8 招标人在评标委员会推荐名单外确定中标人 《招标投标法》第五十七条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。

(二)判例研究结果

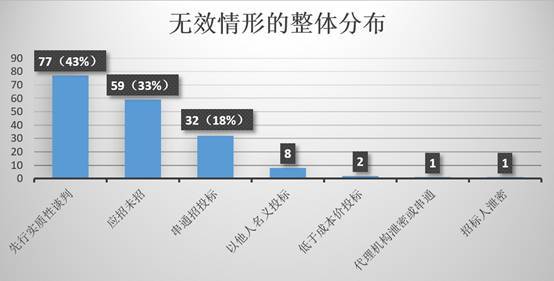

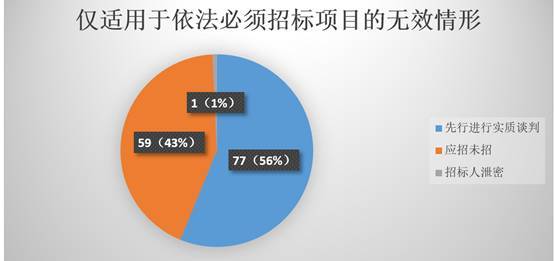

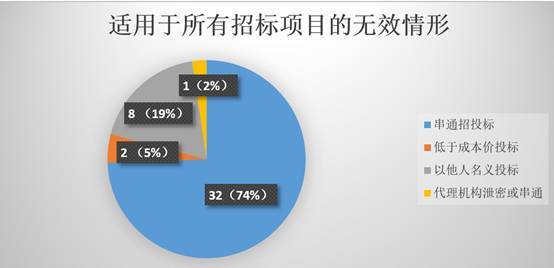

对检索结果180件样本案例进行梳理后发现,从占比分布的情况看上述八种无效情形中,因“应招未招”和“先行进行实质性谈判”这两种情形导致合同无效的占比最高(见图1),而针对“在评标委员会推荐名单外自行确定中标人”的情形,并未搜索到相关案例,故下文不再讨论该情形;从适用类别的情况看,仅适用于依法必须招标项目的无效情形有“先行进行实质性谈判”、“应招未招”、“招标人泄密”这三种情形(见图2),而适用于所有招标项目的无效情形有这四种情形(见图3)。

图1

图2

图3

三、大数据分析

(一)仅适用于依法必须招标项目的无效情形

大部分进行招标的项目一般属于依法必须招标的项目,因此相关案例占样本案例中的比重也较大,其占比超过七成,所以此类仅适用于依法必须招标项目的无效情形不仅典型,也是法律进行规范的重点,包括“先行进行实质性谈判”、“应招标而未招标”、“招标人泄密”。

1.先行进行实质性谈判

《招标投标法》第五十五条明确规定:“依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判……前款所列行为影响中标结果的,中标无效。” 从数据分析结果而言,近半数的案件均因本项事由而被确认合同无效。

首先,该条款的适用对象是依法必须招标的项目,同时还要求实质性谈判行为影响到中标结果。因此,理论上而言,如果中标结果并不受影响,那么便不会导致中标无效,不过实践中一般难以证明“谈判而不影响中标结果”。当然,如果项目并非依法必须招标的项目,也就无法直接援引《招标投标法》第五十五条认定中标无效,进而确定施工合同无效。

例如最高人民法院(2015)民申字第280号案中,法院认为,从时间上看,《建设工程施工合同》在《中标通知书》前签订。《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定:“在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。”违反该规定的,对属《中华人民共和国招标投标法》第三条规定必须进行招标的建设项目,《中华人民共和国招标投标法》在第五十五条中规定中标无效,但对不属《中华人民共和国招标投标法》第三条规定必须进行招标的建设项目,《中华人民共和国招标投标法》中并无相应条款规定中标无效。可见,《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定系从行政管理角度规范招标人在公开开标前订立合同的要求,属于管理性强制性规定,并非效力性强制性规定。而本案工程既非大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,亦非全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,更非使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,即不属《中华人民共和国招标投标法》第三条规定必须进行招标的建设项目。据此,上述《建设工程施工合同》在《中标通知书》前签订,虽然违反《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定,但不必然无效,二审判决认定有效,适用法律并无不当。

#p#分页标题#e#江西省高级人民法院在(2016)赣民终83号案中也采用了类似观点,“本案工程系J公司自行开发的工程,该公司属非国有性质的公司,本案项目中亦没有国有资金的成分,且本案项目并未涉及社会公共利益,根据国务院相关规定,本案项目不属于必须招投标的工程项目,双方当事人在招投标前订立意向性协议的行为,并不构成恶意串通。就双方订立的《建设工程施工合同》内容看,并不违反法律、行政法规的强制性规定,故该合同及与之配套的相关协议,合法有效。”

其次,该条款并非仅仅禁止“与特定投标人先行进行实质性谈判”的行为,“与所有投标人分别进行实质性谈判”的行为也应是被禁止的。而其中的“实质性内容”根据《招标投标法实施条例》第五十七条规定,主要是指合同的标的、价款、质量、履行期限等。

最后,在实践中往往体现为双方对案涉工程的合同实质性内容达成了协议,具体表现形式主要有:(1)先签订合同后招标,或中标合同签订时间早于中标通知书时间;(2)先行进场施工。因此,时间因素成为一个重要的判断依据。

对于情形一“先签订合同后招标”,如最高人民法院(2014)民一终字第311号案中法院认为:“C公司与Y公司签订合同的时间应为2007年4月15日,2007年6月1日,C公司向Y公司发出中标通知书,确定Y公司为案涉工程的中标单位,而C公司与Y公司签订《建设工程施工合同》的时间早于案涉工程中标时间。该事实表明在工程中标前,双方对案涉工程的合同实质性内容达成了协议,属于先签订合同后招标的串标行为。”

对于情形二“先行进场施工”,即招标时工程已经开工,甚至接近完工,如最高人民法院在(2014)民一终字第65号案中即指出:“施工合同签订时间为2004年12月,而双方约定的开工时间为2004年8月25日,进场施工时间为2004年7月。”同样,最高人民法院在(2013)民申字第2405号案中认为:“N公司与S公司实际上已于2009年6月12日签订了《建设工程施工合同》。该合同签订后,双方即开始履行。通过双方2011年2月16日签订的《补充协议》可知,双方2011年4月签订的第二份《建设工程施工合同》,只用做办理招标手续用,原合同内容和工程造价不变,且双方约定不得因此而产生工程造价的争议。此时涉案工程已接近完工。”上述情形均会导致中标无效,进而施工合同也会被认定无效。

2.应招标而未招标

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定:“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效……(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”显然,此种情形也是针对依法必须招标的项目。

从数据分析的角度而言,此种情形的占比也较大,与“先行进行实质性谈判”分列前两位,二者的区别主要在于,是否经历了招标程序。

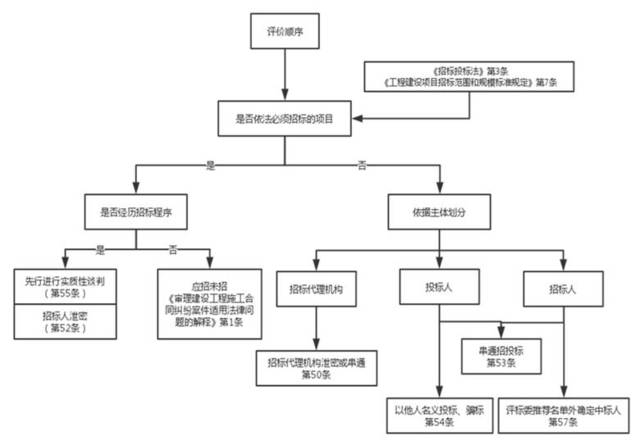

司法实践中,当事人对于应招标而未招标导致合同无效的法律后果基本没有争议,但往往对于案涉项目是否属于“依法必须进行招标的项目”产生较大争议。目前,界定某工程项目是否属于“依法必须进行招标的项目”的主要依据是《招标投标法》第三条和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委3号令)有关条款。

《招标投标法》第三条规定:“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的,依照其规定。”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定:“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(三)勘察、设计、监理等服务的采购,

我爱范文 » 因招投标违法导致合同无效的司法判例大数据分析报告

免责声明:本文由52fw.cn提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。